A partir de quel moment devez-vous avoir un DUERP ?

Dès qu'il y a un lien de subordination entre vous et une autre personne (stagiaire, apprenti, salarié).

Le DUERP concerne l'établissement et non l'entreprise.

Pour aller plus loin sur le DUERP, cliquez ici.

Qu'est-ce que les RPS ?

Les Risques PsychoSociaux naissent de la perception de l’environnement organisationnel par les personnes au travail.

Ce n'est pas parce qu'ils sont liés à la perception par l'individu qu'ils ne peuvent pas être inhiber ou majorer "par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels", car ceux-ci sont susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental.

En effet, ils peuvent causer des Troubles PsychoSociaux (TPS) qui peuvent prendre les formes diverses, telles que : TMS ; troubles de la concentration et/ou du sommeil ; irritabilité ; nervosité ; fatigue importante ; palpitations ; dépression ; épuisement professionnel ; suicide…

L’impact des RPS ne se limite pas qu’à la santé. En effet, ils « désorganisent les entreprises et les collectifs de travail. Dans les entreprises où ils sont présents, on peut ainsi noter :

- une augmentation de l’absentéisme et du turnover,

- des difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux employés,

- une augmentation des accidents du travail,

- une démotivation, une baisse de créativité,

- une dégradation de la productivité, une augmentation des rebuts ou des malfaçons,

- une dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail,

- des atteintes à l’image de l’entreprise…

En raison de ces dysfonctionnements, les [RPS] coûtent cher à l’entreprise » (INRS, 2017).

Ainsi, Gollac et Bodier (2011, p. 81 à 177) ont identifié 6 facteurs psychosociaux permettant d’évaluer ces risques, à savoir :

- Intensité du travail et temps de travail ;

- Exigences émotionnelles ;

- Autonomie ;

- Rapports sociaux au travail ;

- Conflits de valeurs ;

- Insécurité de la situation de travail.

Un questionnaire de l’INRS permet d’évaluer ces indicateurs afin de vous aider à les intégrer dans votre DUERP.

Gollac, M., & Bodier, M. (2011). Le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Repéré à https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf.

INRS. (2017). RPS : Conséquences pour le salarié et l’entreprise. Repéré à https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/consequences-salaries.html.

Comment prévenir les TMS et les RPS ?

Certaines contraintes biomécaniques [1] et/ou Risques Psycho-Sociaux [2] (RPS) peuvent entraîner des atteintes au niveau des articulations. Les plus fréquentes touchent les membres supérieurs et le dos, bien que les jambes ne soient pas en reste. Ainsi peuvent apparaître : syndrome du canal carpien, épicondylite, lombalgies…

Afin d’éviter cela, des mesures organisationnelles peuvent être adoptées : faire des pauses régulières, alterner les tâches, varier les postures, s’échauffer à la prise de poste, s’étirer en fin de journée…

En outre, une bonne hygiène de vie diminue le risque d’apparition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : s’hydrater régulièrement, manger équilibré, se reposer suffisamment, pratiquer une activité physique régulière…

Certains équipements permettent également de varier les postures et d’adopter des positions plus appropriées : chariot de visite, genouillères, sièges adaptés à l'activité et à votre morphologie, chariots de taille, lits de désherbage… Il n'y a pas de posture idéale, l'idéal est d'en changer régulièrement.

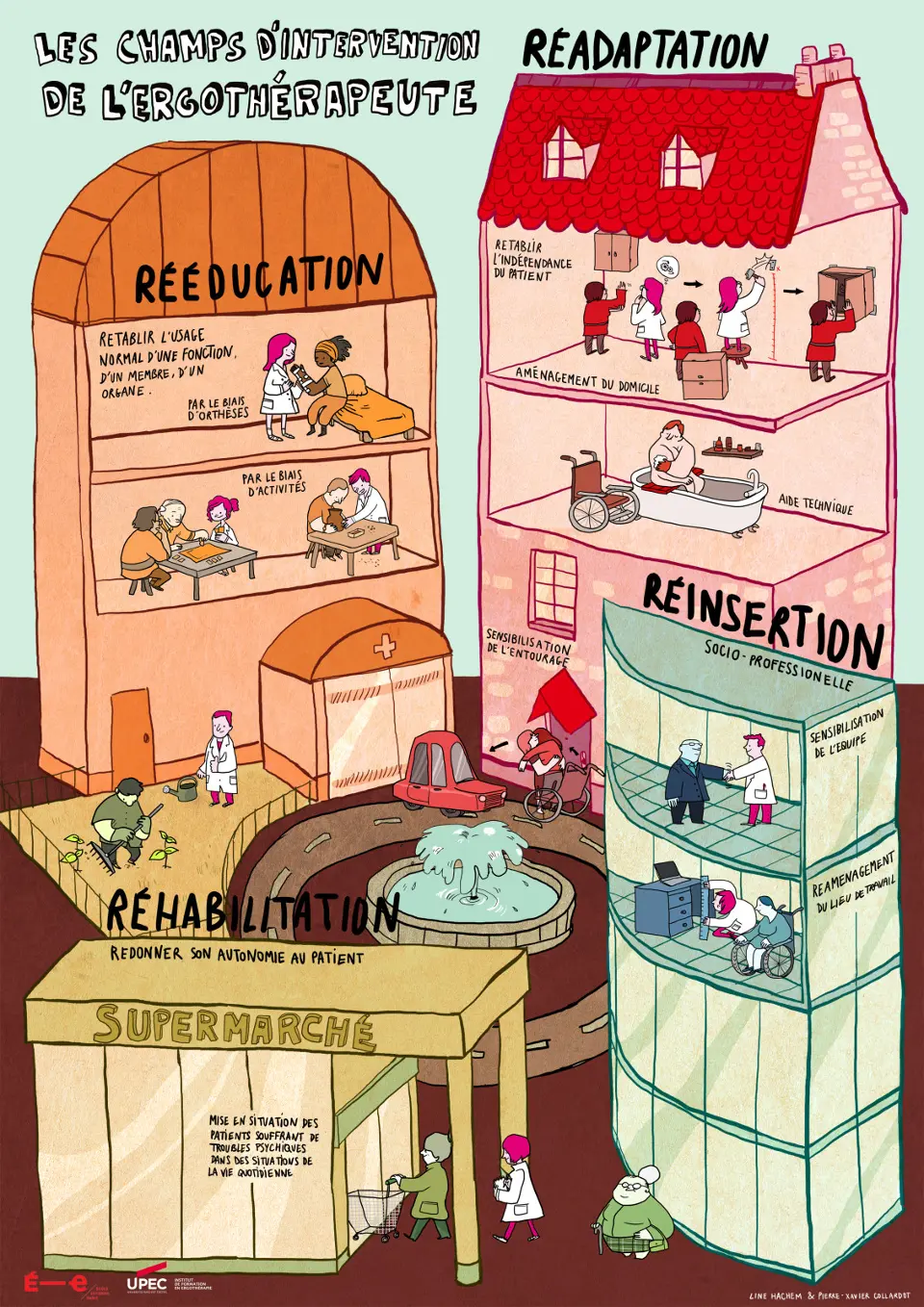

Dans certains cas, une adaptation de votre poste/espace de travail peut être nécessaire et donc l'intervention d'un ergonome - psychologue du travail (Contacter ETAPES Ergo).

[1] Efforts, postures, amplitudes articulaires et/ou répétitivité des gestes.

[2] « Risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Gollac et Bodier, 2011, p. 31).

Gollac, M., & Bodier, M. (2011). Le rapport du Collège d’expertise sur le

suivi des risques psychosociaux au travail. Repéré à https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf.

Comment prévenir le risque de désinsertion professionnelle ?

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) permet aux personnes qui souffrent de problème de santé de maintenir leur activité professionnelle (salariée ou non), tout en préservant leur état de santé. Elle permet d’ouvrir des droits, notamment pour adapter les postes de travail à la situation du bénéficiaire (via les fonds AGEFIPH (privé), FIPHFP (public) ou OETH (sanitaire, social et médico-social associatif).

Cette reconnaissance se fait auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre département, via ce formulaire.

Le médecin traitant du bénéficiaire doit remplir « un certificat médical de moins de 6 mois prévu pour les demandes MDPH » pour justifier la demande (cf. page 4 du cerfa de la MDPH).

Pour les personnes dont la pérennité de l'activité professionnelle est menacée par leur état de santé, il existe des dispositifs de maintien dans l'emploi. Voici le guide de la région Centre-Val-de-Loire.

Quel retour sur investissement pouvez-vous attendre de la prévention des risques professionnels ?

Avant tout, la prévention permet d'éviter des coûts humains (atteinte de l'intégrité physique et/ou morale du travailleur) et financiers (liés aux cotisations AT/MP (accident de travail/maladie professionnelle) versées à votre organisme de sécurité sociale), à l'absentéisme, aux difficultés de recrutement (lorsque les conditions de travail sont perçues comme défavorables), la non-qualité, etc.

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) est parvenu à calculer la performance économique des solutions de prévention. Grâce à leurs études de terrain, ils ont pu calculer le rendement "selon un ratio gains/coûts pour l'entreprise, en identifiant, sur des postes majeurs tels que la production, les achats, la qualité, la marge sur le chiffre d'affaires additionnel, les primes d'assurance, etc., les dépenses engagées et les gains observés". Ainsi, en 2013, un premier rapport d'étude, intitulé "Une approche économique de la prévention", énonce les conclusions suivantes (page 31) :

- "La prévention peut générer des gains nets de performance".

- "Pour 1 € investi, le retour s'élève en moyenne à 2,19 €, soit un rendement de 2,19".

- "Pour les actions présentant un bilan négatif, les coûts sont couverts aux deux tiers".

- "Les TPE obtiennent le meilleur rendement moyen : 3,11".

- "Un quart des actions coûtent moins de 5 000 € ; elles ont un rendement dix fois supérieur à la moyenne".

- " Le payback moyen est de 1,5 année ; il est de 1,2 pour les petites entreprises".

Comment évaluer le risque chimique ?

- Evaluation du risque chimique : l'outil SEIRICH, de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), peut vous aider à évaluer ce risque dans votre entreprise. N'oubliez pas d'intégrer cette évaluation à votre DUERP.

- Certiphyto :

- Informations sur le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto ou CI-phyto).

- Organisation du certiphyto en région Centre-Val-de-Loire : https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Certificats-individuels-pour-les.

- Liste des organismes habilités à faire ce type de formation en région Centre-Val-de-Loire.

Lorsque des agents chimiques dangereux[1] (ACD) sont manipulés par les salariés, une notice de poste doit en expliciter les dangers et les mesures de prévention inhérentes. Pour ce faire, voici différents outils pour répondre à cette obligation :

- outil de l’INRS : ED 6027 ;

- édition partielle possible avec SEIRICH (fiche produit).

[1] « Tout agent chimique qui […] peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation » (cf. article R4412-3 du code du travail).

Comment prévenir les risques liés à l'usage du téléphone portable au travail ?

Il est possible de restreindre son usage au travail pour des raisons de sécurité (conduite d’engin, manipulation d'agents chimiques dangereux, risque de perturbations d’appareils électroniques, etc.). Ces restrictions d'usage doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l'entreprise (cf. articles L1321-1 à L1321-6 du code du travail).

Le manquement à ces règles peut être passible de sanction disciplinaire.

Comment prévenir les risques liés au bruit ?

Le bruit apparaît comme un facteur de risques auditifs mais aussi :

- comme un facteur aggravant les situations de stress, avec leurs habituelles manifestations cardio-vasculaires, digestives, sur le sommeil et sur le comportement ;

- comme un facteur d’accroissement du risque d’accident.

La surdité s’installe de façon très sournoise et la perte est irréversible. Il faut donc :

- réduire le bruit à sa source (capotage, traitement acoustique des locaux…) ;

- limiter le temps d’exposition (alternance des tâches…) ;

- se protéger à l’aide de bouchons d’oreilles ou de casques atténuateur de bruit.

Pour qu’elle soit efficace, une protection doit être portée tout le temps de l’exposition.

Pour rappel, le seuil de danger pour l’organisme est de 80 dB(A). A partir de 85 dB(A), des mesures de prévention doivent être mises en place par l’employeur (privilégier les protections collectives aux protections individuelles ; cf. articles R4431-1 à R4431-4 du code du travail).

Pour aller plus loin, cliquez ici.

Prévention des risques et entraide agricole

L’entraide entre agriculteurs est autorisée.

Le prestataire (même s'il n'est pas payé) doit avoir une assurance « couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole » (cf. articles L325-1 à L325-3 du code rural et de la pêche maritime).

En cas d’accident, le prestataire (« qui rend un service agit pour son propre compte car il escompte une réciprocité ») est responsable de son propre accident du travail (couvert par l’Atexa : l'assurance accident du travail de la mutualité sociale agricole).

Lorsque que la personne qui aide est retraitée (non-actif agricole), il est question de bénévolat (« un service non sollicité, spontané et désintéressé »). Le bénévolat n’est pas admis dans les structures économiques à vocation lucrative qu'elles soient individuelles ou sous forme sociétaires (EARL, SCEA, etc.) mais il est toléré. En cas d’accident, si le retraité n’est pas cotisant de solidarité, son accident ne peut être qualifié d’accident de travail (il est possible de s’assurer volontairement dans la cadre du bénévolat).

Suivi des salariés par le service de santé au travail

C'est à l'employeur de solliciter le service de santé au travail dès l'embauche du salarié.

Il existe 3 types de suivi :

- Le suivi individuel simple (SIS) s'adresse aux salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers et qui n'ont pas de problème de santé spécifique.

- Le suivi individuel adapté (SIA) est réalisé sur la base du suivi simple avec des périodicités de Visite d'Information et de Prévention (VIP) plus rapprochées pour :

- les travailleurs de nuit ou âgés de moins de 18 ans ;

- les travailleurs handicapés, titulaires d'une pension d'invalidité ou les salariés qui connaissent d'autres problèmes spécifiques ;

- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

- Le suivi individuel renforcé (SIR) concerne les salariés dont le poste présente un risque particulier pour leur santé, leur sécurité ou celle de tiers (notamment la conduite des engins de manutention).

Pour aller plus loin, cliquez ici.

Quelles obligations par rapport aux installations électriques ?

L’employeur qui utilise des installations électriques (permanentes ou temporaires) sur les lieux de travail doit respecter les règles du Code du travail (articles R. 4226-1 à R. 4226-21). Dans ce cadre, les principales obligations de l’employeur pour l’utilisation d’installations électriques sont :

- Maintenir les installations électriques en conformité avec les règles de conception qui leur sont applicables à la date de leur mise en service ;

- Assurer la surveillance et la maintenance des installations et des matériels électriques ;

- Vérifier ou faire vérifier les installations électriques [1].

Pour aller plus loin sur ce risque et ses moyens de prévention, cliquez ici.

[1] Cf. Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

Quels sont les vérifications périodiques et contrôles obligatoires ?

Avec ou sans salarié, les appareils de levage de l’entreprise (chariot télescopique, accessoires de levage, pont, palan, chariots élévateurs…) doivent être contrôlés périodiquement afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer un danger pour l’utilisateur.

Un rapport de vérification doit être établi par l’organisme de contrôle. Il appartient au chef d’entreprise d’entreprendre les travaux de remise en état (s’il y a lieu) consignés sur ce rapport de vérification.

Un tableau synthétise les vérifications périodiques à réaliser (DRAAF et DIRECCTE Centre-Val-de-Loire).

Pour aller plus loin, cliquez ici.

Une trousse de secours est-elle obligatoire dans l'établissement ?

Oui, « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible » (cf. article R 4224-14 du Code du Travail).